马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

酷玩实验室作品 | 首发于微信号 酷玩实验室(微信ID:coollabs)

这两天,作家贾平凹女儿贾浅浅“出圈”了。

原因很简单,有人在《文学自由谈》上实名diss贾浅浅,号称她擅长把“无聊当有趣”,一句大白话,回车键一分行,就是一首诗,人称“回车键分行写作”。

我们先来欣赏一下西北大学文学院副教授、现当代在读博士、鲁迅文学院高研班学员、陕西青年文协副主席贾浅浅的大作。

她记录父亲贾平凹的诗《3月27日J先生生日》是这样的:

66岁之后的J先生,头发更加稀疏

他还会回乡祭祖,依然开会,吸烟 写稿子。仍将自己置于烦恼树下,蹭痒痒 在热闹叵测的人流中,打瞌睡

这首好像还行?那再来一首《郎朗》:

晴晴喊 妹妹在我床上拉屎呢 等我们跑去 郎朗已经镇定自若地 手捏一块屎 从床上下来了 那样子像一个归来的王

还有一首《希望》,是这样的:

我已经没有欲望 再驻足观望 去他妈的 我摇晃得更厉害 在不知要 走到何处的路上 我向老天 竖起了中指

这样直白浅显混合着屎尿屁的诗句,让我想起了大老粗张宗昌将军的大作。

人家的《咏雪》是这样写的:

什么东西天上飞 东一堆来西一堆 莫非玉皇盖金殿 筛石灰啊筛石灰

他老人家的的《大风歌》,更是毫不掩饰地自夸:

大炮开兮轰他娘

威加海内兮回家乡 数英雄兮张宗昌 安得巨鲸兮吞扶桑

说实话,这样的诗我也会:

《淦》

今天天真蓝,风 正好 老黄历说,不宜写稿 但老板说 贾浅浅都能 你也能

我正幻想着靠这首诗成为青年诗人,叱咤文学圈的时候,有人打碎了我的美梦——清醒一点,你有一个当作协副主席的爹吗?

噢,我没有。

Diss贾浅浅的人说了,在今天的文学圈,诗歌就是“出版毒药”,但贾浅浅的诗,有出版社争相出版、文学名刊大版面发表,还有各种文学奖上赶着颁发,文学名家和评论家积极推荐…

因为贾浅浅,有个作协副主席的爹。

“回车键作诗”之后,有人评论道,现在的文化圈,就是文阀、作二代当道,大家互相捧臭脚,圈地自萌。

还有人说,问题的根子在作协,作协“烂透了”。

一个读书人的组织,研究的是阳春白雪的文艺作品,怎么就“烂透了”呢?

01

作协最近一次被拉出来“挡枪子儿”,还是去年的方方事件。

2020年1月25日,受疫情影响,武汉在最初面临着医疗资源紧张,救治不到位等问题,身在武汉的方方,开始拿起笔来,记录她所看到的一切,名曰《方方日记》。

其实一开始,《方方日记》还挺正常的,就是站在普通人的角度,帮大家发声,可是越到后来,越发不对劲。

2月13日,方方发布微博,“而更让我心碎的,是我的医生朋友传来一张图片。这让前些天的悲怆感,再度狠狠袭来。照片上,是殡葬馆扔得满地的无主手机,而他们的主人全已化为灰烬。”

但最终,“满地无主手机”,被证明毫无证据,只是一个“虚构的故事”,随后,又有多个《方方日记》里提到的内容也被证伪。

人们开始质疑方方,作为一个作家,当所有人都在抗疫的时候,你却用这种毫无证据的事情,随意抹黑一个国家的努力,合适吗?

事情后面的发展就更值得玩味了,方方的假消息,被有心人转发至推特,“1450万无主手机”好像在说,中国抗疫,就是个笑话。

紧接着,《法国邮报》节选翻译了方方日记,法国国际广播电台开始同步方方专栏。

3月21日,方方登上洛杉矶时报头版,文章称方方日记是“了解武汉生死的窗口”,“她的声音罕见的真实,是对中国庆祝战胜冠状病毒的宣传洪流的一剂解毒剂”。

4月8日,武汉解封,有网友发现,方方的《武汉日记》英文版在亚马逊网站开始预售。

同时,德文版的《方方日记》,也曾有这样一句引言(后被删除):

1月25日,在武汉执行严格封城令后,在无法忍受当局的失误后,方方开始在线上写日记。都是些令人震撼、而政府极力掩盖的消息,同时也被数百万中国人阅读和分享。方方叙述了隔离中的孤立感,当有家人感染新冠后人们的恐慌,各种抢夺口罩的行为,超负荷运作中医院大厅里等待并死去的人,连身份都没来得及确认就被火化的人……《武汉日记》是一个非常难得的证人,关于一个善于恐吓民众、掩盖真相的政府……

明明我们做了那么多,最后西方人眼中的武汉真相,居然是“掩盖真相、恐吓民众”。

人们终于反应过来,方方日记,就是西方抹黑中国的武器。

于是,前湖北作协主席方方,成了2020年最大的笑话。

虽然方方也和网友对线过,但好歹也就是扣个“极左”的帽子,但中国作协副主席张抗抗,却实实在在地跳出来“骂人”了。

我说的骂人,是真的在骂人。

这里头的话我就不重复了,我就说一句,我们村头大妈吵架都不这么骂人,这明显是急了。

当然,作协的“害群之马”,也不止这二位。

我们都知道的,以抄袭起家的郭敬明,当年还是被王蒙等巨佬推荐进入作协的。

王蒙说,入作协不要求记录“清白无瑕”。

这些永远都在伤痕文学不会抬头看的作家,有道德污点也不要紧的作家,一着急就满口垃圾话的作家,让中国作协成了大众眼里“烂透了”的组织。

甚至还有人引用韩寒的话,我当上作协主席,第一件事就是解散作协。

作协真的就这么不堪吗?

02

如果不是被骂,今天的年轻人或许都没有听过作协。

作协究竟怎么了?为什么只有在人们的骂声中才能出场?

其实,作协不是没有辉煌过。

1949年,正待建国的中国,5.4亿人口,其中80%是文盲,其余的20%还有很多只是认识一些字,连写字都不会。

如此小的非文盲基数,能生产文学作品的自然更是极少数。

中国人民匮乏的精神文明,嗷嗷待哺。

就在这样一个特殊的时代,中国模仿苏联,从全国选出了91位文学界著名人士,成立了全国文协;4年后,更名为中国作家协会。

这些人担负着建设中国人精神文明的重任,担负着引领中国文化前进方向的重任。

不过,那时候的他们,的确担得起。

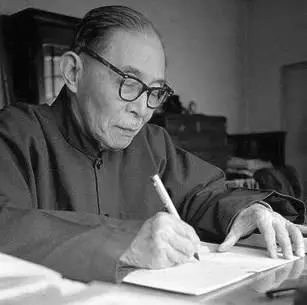

那是一个群星璀璨的年代,茅盾是中国作协的第一任主席,而在他身后跟着老舍、巴金、丁玲等等,随便拉出一个都是大家。

茅盾

他们中的很多人,是把写作作为自己一生的使命的。

北大文科专业毕业的茅盾,生命中的大部分时间都在创作,长篇小说《蚀》、《虹》、《子夜》、 《第一阶段的故事》、 《腐蚀》、《霜叶红似二月花》,写农民生活的《农村三部曲》:《春蚕》、《秋收》、《残冬》。

直到晚年,他还笔耕不辍,创造了大量文艺理论作品。

他的作品影响了后来的一大批作家。

而在离开这个世界时,他对中国文学的影响依然没有停止。

他把自己的25万元存款捐出来成立了茅盾文学奖,用以激励长篇小说作家。

那可是1981年的25万元,那时中国农村人均年收入不过300元,城镇里20年以上工龄的工人,月工资也只有40-60元。

这个奖项一直延续至今日,莫言、路遥、陈忠实、贾平凹、刘心武、迟子建、刘震云等知名作家都拿过。

那时的作家并不像今天的畅销书作家,可以获得丰厚的报酬,相反很多人的生活十分贫困,甚至连领奖的路费都没有。

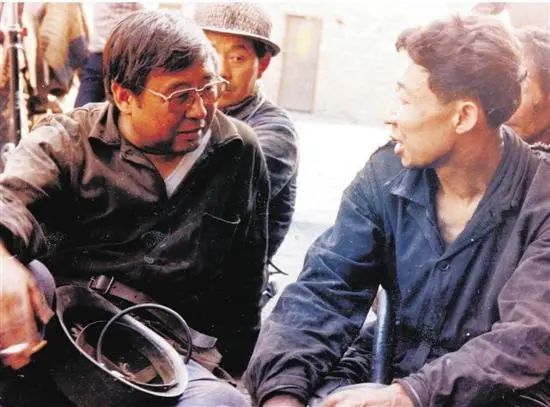

后来加入作协的陕西作家路遥,创作出了《人生》、《平凡的世界》这样脍炙人口的作品。

1983年,《人生》获得全国中篇小说奖,他要到北京去领奖,但手头一分钱也没有,他给弟弟打电话报喜,顺便要钱,弟弟借了500元给他。

路遥(左)

8年后,路遥耗费半条命创作出了足足104万字的《平凡的世界》,书写完那一刻,他的第一反应是把手里的圆珠笔丢向窗外,然后崩溃大哭。

这部书也不负所望,获得了第三届“茅盾文学奖”。

但路遥,却还是没钱去领奖,不得已又找了弟弟。

弟弟无奈,敲开了延安地委副书记的门,副书记都惊呆了,出门找了五千块钱,让路遥拿去领奖以及买书。

弟弟把钱送到西安火车站,对路遥说:你今后再不要获什么奖了,人民币怎么都好说,如果你拿了诺贝尔文学奖,去那里是要外汇的,我可搞不到!

路遥忍不住骂了句:日他妈的文学!然后头也不回地进了火车站。

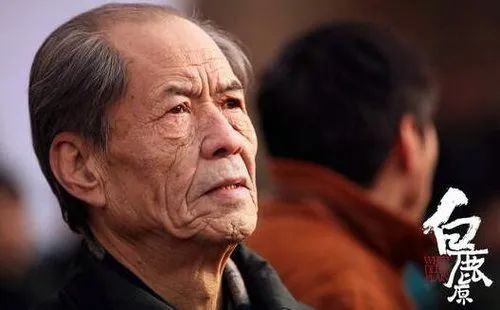

路遥的同乡陈忠实也有同样的感受,《白鹿原》创作完结后,他两眼前突然一片黑暗,脑子里一片空白,陷入一种无知觉状态,背靠沙发闭着眼睛,似乎有泪水沁出……

即使在那个如此艰难的时代,过着如此窘迫的生活,他们却没有停下自己手中的笔,耗尽毕生精力创作出了打动人心的作品。

今天的年轻人纵然没有生活在那个时代,却纷纷从他们的作品中获得了激励和感动。

那时候的作家,尤其是加入作协的作家,并不借助作协贪图名利,而是一心埋头创作,加入作协只是对他们写作实力水到渠成的肯定。

而那时,作协创办的《文艺报》、《人民文学》等,也是热爱文学的年轻人们的必备读物。

尤其是《人民文学》,上面刊登过麦家的长篇小说《风声》、毕飞宇的长篇小说《推拿》、贾平凹的作品《极花》、严歌苓的长篇小说《小姨多鹤》、刘震云的长篇小说《一句顶一万句》等等。

这些作者以及作品,也进而影响着更多的年轻人。

这是曾经的作协会员们创造的辉煌成绩,因为他们的原因,当时的许多年轻人把“加入作协”作为自己毕生的理想,因为那代表着对自己文学能力最高的褒奖。

一代人用自己的肩膀扛起了中国文学的黄金时代,也撑起了中国作协的鼎盛时期。

03

曾经的作协,是作家交流的地方,是文化碰撞的地方,是保护作家权利的地方。

但随着基础教育的普及,尤其是互联网的发展,越来越多的人也有了拿起笔写点什么的机会。他们可以设置议题,为弱势发声,也可以针砭时弊,讨论社会热点。

再加上商业出版的发达,几乎人人都能写书,谁都能成为写手。

在一轮又一轮冲击下,作协从一个群众组织,慢慢变成了一个庙堂之上的官方渠道,不关心粮食和蔬菜,只关心开会评职称。

上海民间出版人叶觉林曾做过一组调查,在1000余名某地作协会员中,仅有20%常有文章发表,10%常有著作出版。

这就意味着,至少八成的作协会员很少从事写作。

加入作协,是为了钱,为了名,但独独不是为了写作,听起来就挺离谱。

于是,越来越多的人,选择了退出作协。

2003年,湖南著名作家黄鹤逸、文艺评论家余开伟前后脚申请退出作协。

于开伟表示,“作协内部矛盾太多,导致协会处于瘫痪状态。不说别的,连最起码的召开作家代表大会、换届选举这样的工作都不能进行”。

有20多年会龄的黄鹤逸更是直叹气,“现在作协的人都想当主席,根本没把心思用在具体工作上。参加作协可以提高自己的身份,所以许多年轻人都想加入…造成整体素质下降。”

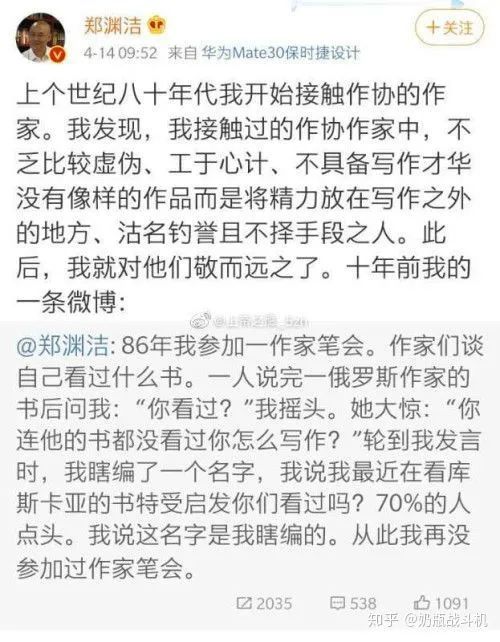

最近化身“宝藏爷爷”的郑渊洁,也曾在2010年宣布退出作协,他在自己的博客中表示,退出作协有三个原因:

一是北京作协副主席曹文轩在青海大地震发生后两天到山东青岛某小学签售推销自己的图书,不仅违反义务教育法,更是对灾区人民的冷漠,这一点最让他失望,声言不能与之为伍。

二是作协的经费是国家财政拨款,但作协的人大部分“都属于端起碗吃肉放下筷子骂娘一族”,郑渊洁担心国家以后不会给作协拨款。

三是 “为数不少的各地作协官员,根本不懂文学,难以促进中国文学的繁荣发展。”

曹文轩否认了郑渊洁的第一条“指控”,但对于郑渊洁炮轰作协的作家们虚伪、工于心计、沽名钓誉,没有人站出来,和郑渊洁对线。

不知道是不屑,还是不敢。

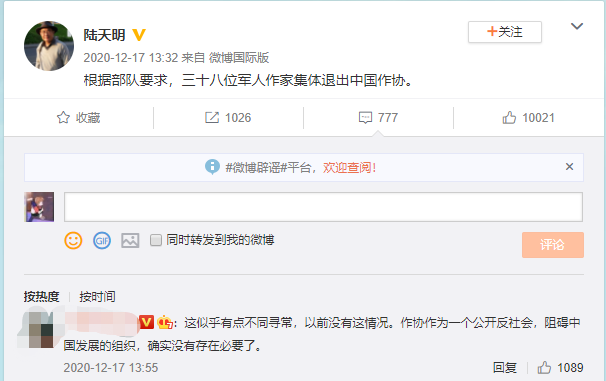

前段时间,作家、编剧陆天明也发表微博,“根据部队要求,三十八位军人作家集体退出中国作协。”

他没说具体原因,但点赞最高的一条评论是,“这似乎有点不同寻常,以前没有这情况。作协作为一个公开反社会,阻碍中国发展的组织,确实没有存在必要了。”

作协真的要凉了吗?

尾声

其实写这篇文章之前,我老害怕了。

作协是什么地方?人家都是以笔为刀的作家,随便写篇文章都能吊打我,惹不起。

但后来,我还是决定写这篇文章。

因为我觉得,作协最大的问题,就是没有人提出问题。

作协的问题在哪里?

是不写文章,光搞政绩,还是养一帮扛着红旗骂红旗的人,又或者是平日虚与委蛇,抱团取暖,在出事之后,又互相推诿扯皮,大不了还能拍拍屁股,一走了之。

都不是。

作协最大的问题,是让作家们背离了初心。

鲁迅先生说,“作者的任务,是在对于有害的事物立刻给以反响或抗争,是感应的神经,是攻守的手足。”

对一个作家来说,真正有力的,永远是作品。

而作协应该做的,就是提供一个稳定的保障,搭建一个可以学习交流的平台,或者发掘更多的新鲜血液——“协助”作者完成优秀的作品,才是作协的功效。

否则,曾经引领中国人民精神文明建设的作协,也别怪中国人民不讲文明。

|